Шпаргалка: Основы экономики

Для устранения указанного

недостатка основные фонды систематически переоцениваются в современных ценах их

воспроизводства и тем самым определяют их реальную, т.е. восстановительную стоимость.

Восстановительная

стоимость основных фондов определяется корректировкой первоначальной стоимости

на индекс цен:

В = П ´ И,

где: В -

восстановительная стоимость объекта основных фондов, руб.; П - первоначальная

стоимость объекта основных фондов, руб.; И - индекс цен на данный объект на

момент переоценки.

Индекс цен утверждается

правительственными органами по видам (элементам) основных фондов.

В момент переоценки

первоначальная стоимость выравнивается с восстановительной.

Восстановительная

стоимость на момент переоценки отражает реальную стоимость основных фондов,

имея в виду цены.

Однако переоценка весьма

сложное и дорогостоящее мероприятие. Поэтому, как правило, ее осуществляют с

пятилетней периодичностью. Ныне, используя современную вычислительную технику,

экономически целесообразно проводить такие переоценки ежегодно по состоянию на

начало предстоящего года. Актуальность этой меры усиливается в нестабильной экономике.

Оценка как по

первоначальной, так и восстановительной стоимости не учитывает износ основных

фондов, следовательно, не отражает настоящую стоимость. Ведь восстановительная

стоимость только выравнивает цену однородного объекта, введенного в разное время.

Остаточная стоимость

устраняет этот пробел и определяется как:

О = П (В) - А,

где: О - остаточная

стоимость основных фондов, руб.; П (В) - первоначальная или восстановительная

стоимость на момент переоценки основных фондов, руб.; А - износ (сумма начисленной

амортизации), руб.

Остаточная стоимость

основных фондов определяет операции по движению основных фондов, имея в виду

продажу, прочие имущественные сделки, а возможно в будущем будут использованы и

в расчетах по амортизации.

Как указывалось выше, на

практике расчеты по основным фондам производятся по первоначальной стоимости,

ибо даже на второй день после переоценки восстановительная стоимость

трансформируется в первоначальную. Расчеты, как правило, производятся или по

состоянию на какой-то точный период (начало, конец года, квартала, месяца), или

по среднегодовой стоимости.

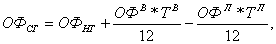

Среднегодовая стоимость

основных фондов определяется как:

где:  - первоначальная стоимость

основных фондов, руб.; - первоначальная стоимость

основных фондов, руб.;  - введенные в

течение года основные фонды, руб.; - введенные в

течение года основные фонды, руб.;  -

ликвидированные в течение года основные фонды, руб.; -

ликвидированные в течение года основные фонды, руб.;  - число месяцев

функционирования введенных основных фондов, месяцы; - число месяцев

функционирования введенных основных фондов, месяцы;  -

число месяцев отсутствия выведенных основных фондов, месяцы. -

число месяцев отсутствия выведенных основных фондов, месяцы.

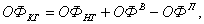

Основные фонды на конец

текущего (начало предстоящего) определяются проще:

где:  - основные фонды на конец

текущего года, руб.; - основные фонды на конец

текущего года, руб.;  - основные фонды

на начало текущего года, руб.; - основные фонды

на начало текущего года, руб.;  -

основные фонды, введенные в течение года, руб.; -

основные фонды, введенные в течение года, руб.;  -

основные фонды, ликвидированные в течение года, руб. -

основные фонды, ликвидированные в течение года, руб.

54.Показатели и пути улучшения

использования основных средств

Эффективность

использования основных фондов характеризуется системой показателей: основного -

критериального, дополнительных и вспомогательных.

Основным, критериальным

показателем эффективности использования основных фондов является фондоотдача.

Фондоотдача характеризует объем произведенной продукции на единицу стоимости

основных фондов:

где: ФО - фондоотдача,

руб. ТП - объем продукции, руб.;  -

стоимость основных фондов в среднегодовом исчислении, руб. -

стоимость основных фондов в среднегодовом исчислении, руб.

Из всех измерителей

объема продукции наиболее предпочтительным и общепринятым для расчета

фондоотдачи является товарная продукция. Таким образом, экономический смысл

фондоотдачи заключается в количестве произведенной за год товарной продукции на

один рубль основных фондов. Этот показатель используется в каждой отрасли, всей

промышленности и народном хозяйстве в целом.

Дополнительными

показателями, характеризующими полноту использования основных фондов, особенно

их самой активной части - машин и оборудования в различных аспектах времени,

являются следующие.

1. Коэффициент

интенсивного использования:

где:  - коэффициент интенсивного

использования (интенсивности); - коэффициент интенсивного

использования (интенсивности);  -

фактическая производительность по выпуску продукции или переработке сырья в

единицу времени - час, смену, сутки Н - паспортная мощность в том же

исчислении. Этот показатель характеризует степень использования основных фондов

в единицу времени и отражает резервы от недоиспользования оборудования за этот

же период. -

фактическая производительность по выпуску продукции или переработке сырья в

единицу времени - час, смену, сутки Н - паспортная мощность в том же

исчислении. Этот показатель характеризует степень использования основных фондов

в единицу времени и отражает резервы от недоиспользования оборудования за этот

же период.

2. Коэффициент

экстенсивного использования (экстенсивности):

где:  - коэффициент

экстенсивного использования; - коэффициент

экстенсивного использования;  -

фактическое время работы в году, часы, смены, сутки ; -

фактическое время работы в году, часы, смены, сутки ;  - календарное время в

году, часы, смена, сутки. - календарное время в

году, часы, смена, сутки.

Данный показатель

характеризует использование основных фондов по времени, в течение всего года и

отражает резервы от недоиспользования календарного фонда.

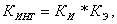

3. Коэффициент

интегрального использования (интегральности):

Коэффициент интегрального

использования отражает резервы от недоиспользования основных фондов как в

единицу времени, так и по времени в календарном периоде.

В отраслях

перерабатывающей промышленности коэффициент экстенсивного использования должен

быть оптимизирован в соответствии с оптимальными сроками переработки данного

сырья и зоны его производства. Для свеклосахарной промышленности Северного

Кавказа, например, оптимальный период переработки свеклы - 90-100 суток, а

оптимальный коэффициент экстенсивности близок к 0,25. Для обрабатывающих же

отраслей промышленности он должен быть как можно выше.

Коэффициент интенсивного

использования должен быть во всех отраслях промышленности также высоким и никак

не ниже 0,9 для стабильно работающих предприятий.

Вспомогательные

показатели, как правило, характеризуют эффективность использования отдельных

элементов основных фондов с учетом специфики той или иной отрасли. К ним,

например, относятся выпуск продукции в расчете на один квадратный метр

производственной площади, кубический метр емкости и т.п. Эти показатели весьма

специфичны, но достаточно хорошо отражают загрузку фондов и имеющиеся в отрасли

резервы. В мукомольной промышленности, скажем, нагрузка на квадратный метр

рассевов или один сантиметр мелещей щели вальцевых станков вполне характеризует

использование ведущего в этой отрасли технологического оборудования.

Эти дополнительные и

вспомогательные показатели помогают полнее и глубже вскрывать резервы в ходе

анализа и, что самое важное, разработать меры по повышению эффективности

использования основных фондов в конкретных отраслях промышленности с учетом их

специфики.

Как подчеркивалось выше,

фондоотдача в народном хозяйстве ,1 его отраслях, в том числе промышленности,

сравнительно низка и имела отрицательную тенденцию к снижению. Ведь еще в 50-х

годах фондоотдача в промышленности превышала 1,5 руб., а к концу века снизилась

до рубля.

В кризисные годы ее

падение "ускорилось" адекватно снижению объемов производства. Поэтому

весьма важным и актуальным является знание факторов, резервов и конкретных

путей повышения эффективности использования основных фондов с учетом отраслевой

специфики.

Все резервы повышения

эффективности использования основных фондов можно свести к двум группам

резервов - интенсивным и экстенсивным в соответствии с показателями

аналогичного характера. При этом важно помнить, что в каждой конкретной отрасли

промышленности возможности реализации резервов будут разными и требуют

глубокого знания специфики отрасли. Нельзя, например, максимизировать

коэффициент экстенсивности в свеклосахарной промышленности, а вот в

сахарорафинадном производстве или в машиностроении к этому надо стремиться.

На уровень и динамику

эффективности использования основных фондов влияют многочисленные факторы.

Однако в перерабатывающей промышленности к наиболее важным и определяющим относятся

такие факторы, как сырьевой, научно-технический прогресс, формы организации

производства, размещение, организационно-экономический механизм

функционирования предприятий отрасли.

Факторы и резервы

повышения эффективности производства определяют и конкретные пути их

реализации.

В условиях рынка при

наличии стабильного спроса на продукцию отрасли и сырьевых ресурсов на их

производство пути улучшения использования основных фондов определяются

необходимостью реализации резервов наиболее полной загрузки оборудования.

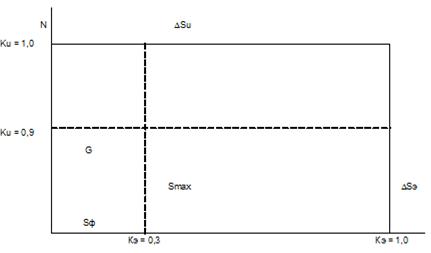

Резервы роста объема производства на основе повышения коэффициентов

интенсивного и экстенсивного использования основных фондов наглядно

иллюстрируются схемой Гуррари (3).

Рисунок 3. Резервы роста

объема производства

В этих условиях повышение

эффективности использования основных фондов осуществляется ростом объема

производства путем всемерного увеличения коэффициентов интенсивности и

экстенсивности на основе сведения к минимуму внутрисменных простоев, ликвидации

"узких мест", роста пропускной способности технологически

взаимосвязанных групп оборудования, удлинения и оптимизации сезона переработки,

преодоления сезонности, исключения целодневных простоев, увеличения сменности работы

и др.

Пути повышения

эффективности использования основных фондов будут разными в конкретных

отраслях. Скажем, для отраслей перерабатывающей промышленности характерными

будут следующие.

1. Повышение качества

сырья, имея в виду увеличение содержания полезных веществ в сырье и его

технологичности, возможности извлечения продукта. С повышением сахаристости в

свекле, металла в руде выход товарной продукции повышается, а при тех же

действующих основных фондах неизбежно повышается фондоотдача. С учетом достижений

отечественной и зарубежной практики это позволит увеличить фондоотдачу в данных

отраслях на 20-25%.

2. Максимальное снижение

потерь сырья и полезных веществ в сырье при добыче, уборке, транспортировке и

хранении. Потери сырья и продукта в нем естественно снижают объемы производства

перерабатывающей отрасли, а значит и фондоотдачу наличных основных фондов.

Снижение этих потерь — важный резерв повышения фондоотдачи. Резервы роста

фондоотдачи здесь велики и достигают порядка 30-35% по сельскохозяйственному

сырью.

3. Экономное расходование

сырья в процессе промышленного хранения и переработки. Эти потери в среднем в

два раза превышают показатели передовых предприятий страны и средних значений в

аналогичных отраслях развитых стран. За счет этого возможно повышение

фондоотдачи на 10-15%.

4. Уменьшение потерь

полезных веществ в отходах и отбросах. Вторичные ресурсы сырья необходимо

вовлекать в промышленное производство, а не вывозить или выбрасывать.

Промышленная утилизация

отходов и отбросов на месте их возникновения позволит в масштабах России

увеличить объем производства продукции до 20%, а значит и соответственно

фондоотдачу на 10-15%.

5. Внедрение достижений

современного научно-технического прогресса и, в первую очередь, безотходных,

малоотходных, ресурсосберегающих технологий и техники для их осуществления. Это

увеличивает выход продукции из того же объема переработанного сырья, а значит и

фондоотдачу. Рост фондоотдачи при этом составит 10%.

6. Замена действующего

устаревшего оборудования на новое, более производительное и экономичное. При

нормально функционирующей экономике по условиям агрегатной концентрации с

удвоением мощности машин цена возрастет лишь в полтора раза. Это и

обусловливает в данном случае рост фондоотдачи.

7. Повышение уровня

концентрации производства до оптимальных размеров. По закону концентрации

производства с удвоением объемов производства стоимость основных фондов

возрастает лишь в полтора раза. Это и следствие увеличения доли активной части

основных фондов, эффекта агрегатной концентрации и увеличения масштабов

производства. Ведь экономическая эффективность концентрации производства во

многом обусловлена снижением фондоемкости, а это обратная величина фондоотдачи:

В перерабатывающих

отраслях чрезмерный рост размеров предприятий, несоразмерный с сырьевыми

возможностями, чреват недогрузкой основных фондов со всеми отрицательными

последствиями, в том числе и по показателю фондоотдачи.

8. Развитие

комбинирования производства. При вертикальной форме комбинирования с каждым

переделом, как правило, стоимость обработки удваивается. Стоимость же основных

фондов растет при этом не более чем в полтора раза за счет более эффективного

использования объектов вспомогательного и части основного производства. В

результате существенно возрастает и фондоотдача. При горизонтальных формах

комбинирования за счет переработки части или всех отходов основного

производства увеличивается также выход продукции при незначительном росте

стоимости основных фондов. Как видно, и в этом случае повышается фондоотдача.

На комбинатах с несколькими переделами или комплексным использованием сырья

фондоотдача в полтора и более раза выше, чем на специализированных раздельных

предприятиях.

9. Диверсификация и

межотраслевая концентрация производства. Оперативное реагирование на быстро

меняющиеся запросы рынка, преодоление сезонности путем загрузки основных фондов

и персонала производством продукции других отраслей увеличивает выпуск

продукции, полнее и эффективнее использует производственный потенциал, а значит

и повышает фондоотдачу. Значительный опыт диверсификации и межотраслевой

концентрации был накоплен в 60-х годах в ряде отраслей промышленности —

пищевой, легкой, тяжелой и др. На этой основе удавалось повысить в полтора и

более раза фондоотдачу и улучшить существенно ряд основных экономических

показателей — себестоимость продукции, прибыль, рентабельность производства,

производительность труда и др.

Этот опыт следует

воссоздать как важнейшее средство конкурентоспособности предприятий

промышленности в условиях рынка.

10. Оптимизация уровня

специализации и кооперирования производства. При кооперированном строительстве,

например, предприятий перерабатывающих отраслей, родственных по характеру

размещения, фондоотдача возрастает на 20-25% за счет совместного, более

эффективного использования объектов вспомогательного производства и

обслуживающих хозяйств. В этом случае сказывается также эффект централизации.

11. Рационализация

размещения предприятий промышленности. Совершенно очевидно, что предприятия

отрасли, размещенные в лучших сырьевых зонах, имеют более высокую фондоотдачу.

Так, на сахарных заводах Северного Кавказа или Центрального Черноземья

фондоотдача в 1,5-2 раза выше, чем на аналогичных предприятиях Поволжья или

Алтая за счет лучшего качества свеклы и большей загрузки заводов отечественным

и импортным сырьем. Поэтому мощности отрасли должны быть преимущественно в

зонах, где для этого имеются наилучшие природно-климатические и

социально-экономические условия.

12. Создание

экономических стимулов повышения эффективности использования основных фондов.

Рынок в этом плане является универсальным механизмом. Ведь в рынке все

хозяйствующие субъекты функционируют на условиях самофинансирования, а их

конкурентоспособность обеспечивается наименьшим ресурсопотреблением, в том

числе и основных фондов. Высокая степень загрузки оборудования, ускоренная их

амортизация и замена на более современные - высокопроизводительные и

экономичные является непременным условием конкурентоспособности и процветания

предприятий промышленности.

В своеобразных условиях

рыночной экономики для эффективной загрузки предприятий перерабатывающих

отраслей жизненно важное значение имеет создание действенного механизма экономических

взаимоотношений производителей и переработчиков сырья в рамках интеграции.

Для отраслей

машиностроительного комплекса повышение эффективности использования основных

фондов прежде всего связано с увеличением сменности работы предприятий и повышением

конкурентоспособности производимых машин.

В подобных отраслях

перерабатывающей промышленности необходимо максимально повысить коэффициенты

интенсивного и экстенсивного использования технологического оборудования

-станков, агрегатов, поточных линий, аппаратов.

В добывающей

промышленности весьма важно рационально размещать предприятия на основе хорошо

разведанных запасов полезных ископаемых необходимого качества.

Словом, каждая отрасль

промышленности имеет свои резервы и конкретные пути их реализации по повышению

эффективности использования основных фондов.

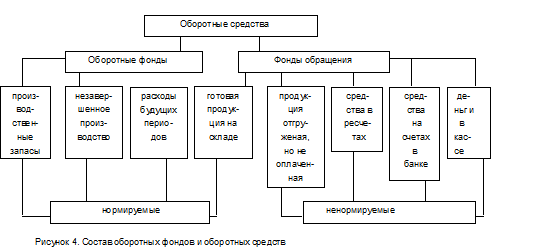

55.Сущность оборотных средств, их состав

и структура

Материально-вещественная

основа оборотных фондов - это предметы труда, находящиеся в производственном

процессе на разных стадиях обработки в соответствии с технологией изготовления

продукта. Это - сырье, основные материалы, вспомогательные материалы, топливо,

тара и тарные материалы и т.п. Они размещены в производственных запасах или в

незавершенном производстве. Их денежная оценка, как указывалось, составляет

стоимость оборотных фондов. К оборотным фондам относят еще так называемые

расходы будущих периодов, т.е. те затраты, которые производятся в настоящем

периоде, но будут отнесены на себестоимость продукции в последующие периоды. С

известной степенью условности расходы будущих периодов можно отнести к затратам

на незавершенное производство.

Фонды обращения состоят

из готовой продукции на складе, отгруженной, но не оплаченной потребителем

товаров, денежных средств в расчетах, на счетах в банке и наличных денег в

кассе.

Перечень всех

перечисленных элементов или групп формирует полную стоимость оборотных фондов и

оборотных средств и представляет их состав.

Состав оборотных фондов и

оборотных средств - это перечень всех элементов или групп, формирующих их

полную стоимость.

Структура оборотных

фондов и оборотных средств - это соотношение отдельных элементов или групп,

выраженные в процентах к их общей стоимости.

Состав оборотных фондов и

оборотных средств представлен на рисунке 4.

В структуре оборотных

средств перерабатывающих и добывающих отраслей промышленности преобладающую

долю, примерно две трети, составляют оборотные фонды.

Поэтому правомерно более

подробно рассмотреть состав и структуру оборотных фондов, которые в отраслевой

экономике представлены одновременно как составляющие производственных фондов и

оборотных средств (таблица 2).

Таблица 2. Состав и

структура оборотных фондов в отраслях промышленности

| Состав оборотных фондов |

Вся промышлен |

Тяжелая промышленн |

Легкая промышлен |

Пищевая промышлен |

|

1. Производственные запасы

в том числе:

- сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты

- вспомогательные материалы

- топливо и горючее

- запасные части для ремонта

- тара и тарные материалы

- инструмент, инвентарь и другие малоценные и

быстроизнашивающиеся предметы

2. Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного

изготовления

3. Расходы будущих периодов и прочие предметы труда

|

70,0

44,3

6,6

1,9

4,5

2,8

9,9

24,6

5,4

|

58,5

41,3

2,1

0,5

2,2

0,7

11,7

39,7

1,8

|

88,6

47,9

9,6

3,7

6,0

11,9

9,5

5,0

6,4

|

71,1

48,0

8,0

0,6

1,5

9,3

3,6

27,4

1,5

|

Состав оборотных фондов,

как видно, представлен предметами труда, необходимыми для изготовления

продукта, находящегося на разной стадии производства от запасов до готового

изделия. Затраты, вложенные в них по ходу изготовления продукта, формируют

значительную часть себестоимости - производственную себестоимость. Таким

образом, с точки зрения экономики снижение этих затрат - основа удешевления

продукта, уменьшения потребности в оборотных средствах в части оборотных

фондов, а значит, вместе с мерами по интенсификации производства, обеспечивает

повышение эффективности их использования, ускорение оборачиваемости средств.

Структура оборотных

фондов, как свидетельствуют данные той же таблицы, зависит прежде всего от

специфики отрасли. В целом же в промышленности, в том числе добывающей и

перерабатывающей, более двух третей падает на производственные запасы, на

незавершенное производство примерно четверть, и лишь несущественную часть

составляют расходы будущих периодов.

Структура оборотных

фондов большинства отраслей перерабатывающей промышленности характерна тем, что

в производственных запасах находится сравнительно большая часть средств. Это

обусловлено высокой материалоемкостью и сравнительно коротким производственным

циклом изготовления преобладающего большинства промышленных продуктов. В

условиях рыночной экономики как раз невыгодно замораживать средства в запасах.

Поэтому для ряда перерабатывающих отраслей необходимо предусмотреть особые

условия кредитования сезонных заготовок, а остальные виды производственных

запасов свести к минимуму.

Определяющее влияние

отраслевого фактора на структуру оборотных фондов ярко демонстрируют отдельные

отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, в виноделии, где

длительность производственного цикла весьма велика, соответственно доля

незавершенного производства составляет три четверти всех оборотных фондов, в то

время как в масложировой или хлебопекарной промышленности она составляет менее

одного процента. Ведь цикл производства хлеба исчисляется всего лишь часами, а

марочного вина или коньяка - многими годами.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

|