|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

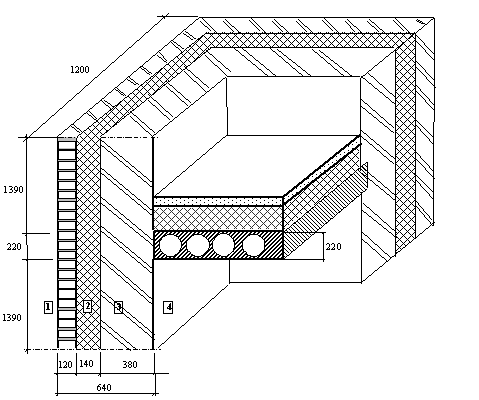

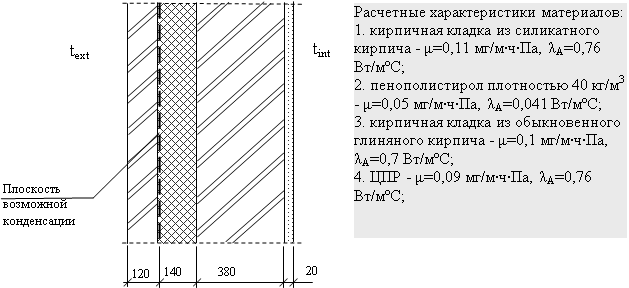

Рис.3.2. Расчетная схема и граничные условия узла сопряжения наружного выступающего угла с плитами чердачного перекрытия: 1 – кирпичная кладка из силикатного кирпича gо = 1800 кг/м3, lА = 0,76 Вт/(м оС); 2 – минераловатные плиты gо = 50 кг/м3, lА = 0,05 Вт/(м оС); 3 кирпичная кладка из обыкновенного глиняного кирпича gо = 1800 кг/м3, lА = 0,7 Вт/(м оС);–Вт/(м оС) ; 4 – ЦПР lА = 0,76 Вт/(м оС).

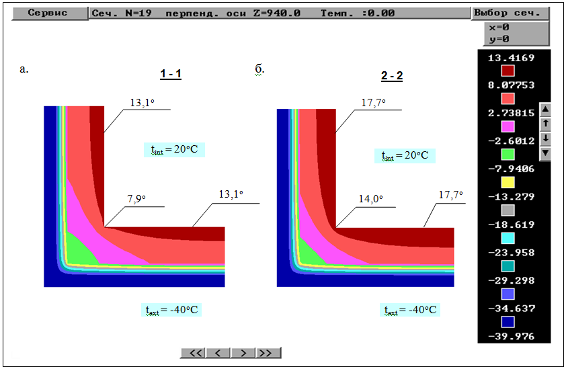

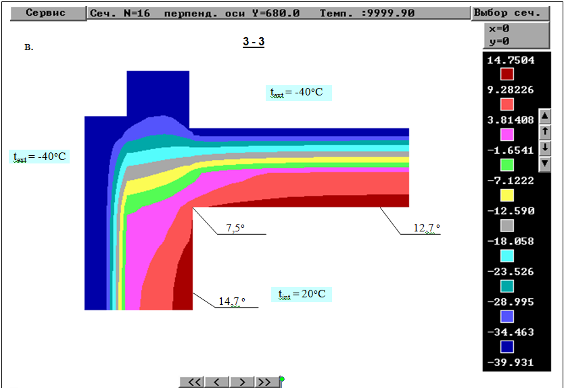

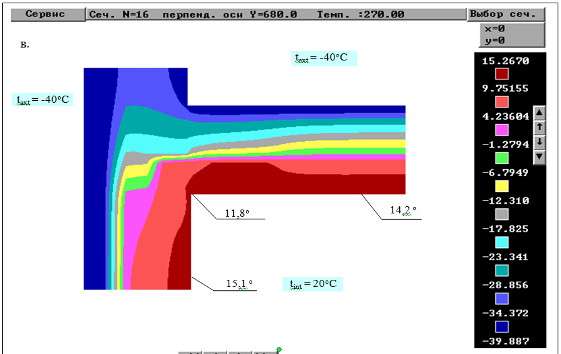

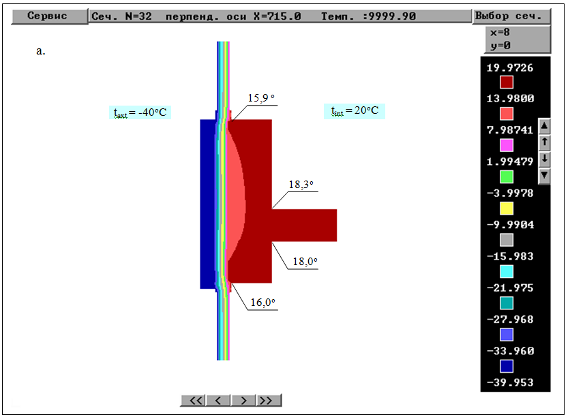

Рис.3.3. Результаты расчета распределения температур узла сопряжения наружного выступающего угла с плитами чердачного перекрытия: а – горизонтальное сечение на расстоянии 20 мм от плиты перекрытия; б - горизонтальное сечение на расстоянии 600 мм от плиты перекрытия; в – вертикальное сечение на расстоянии 10 мм от угла

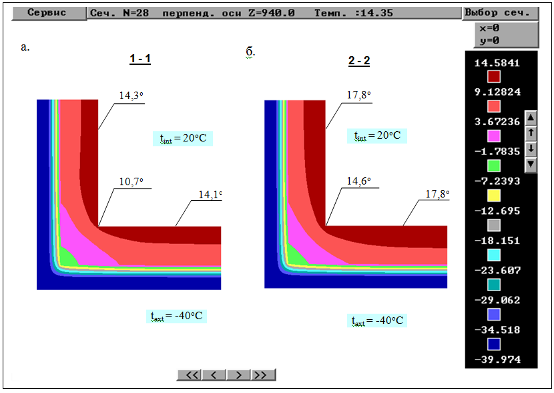

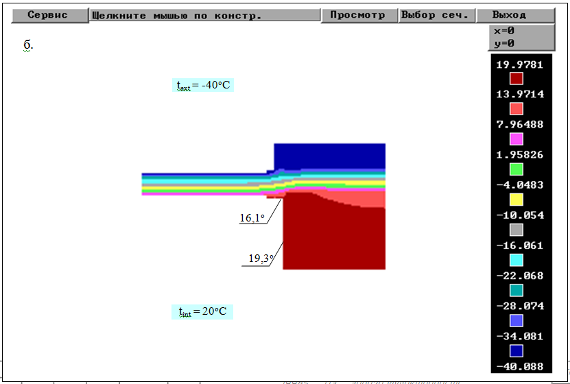

Рис.3.4. Результаты расчета распределения температур узла сопряжения наружного выступающего угла с плитами чердачного перекрытия при устройстве термовкладыша по торцу плиты и над плитой в толще стены: а – горизонтальное сечение на расстоянии 20 мм от плиты перекрытия; б - горизонтальное сечение на расстоянии 600 мм от плиты перекрытия; в – вертикальное сечение на расстоянии 10 мм от угла

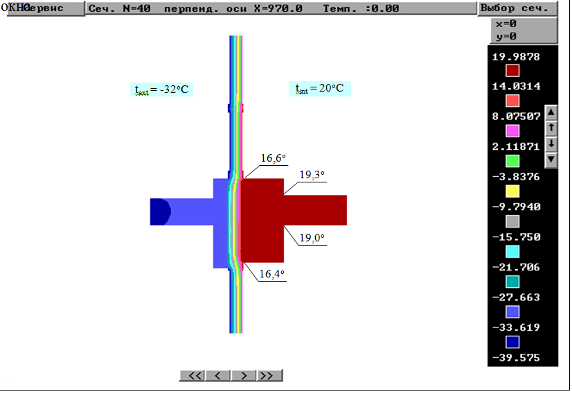

Рис.3.5. Результаты расчета распределения температур узла сопряжения наружной стены с оконным блоком: а – вертикальное сечение; б - горизонтальное сечение по центру окна

Рис.3.6. Результаты расчета распределения температур узла сопряжения наружной стены с балконными дверями

4. РАСЧЕТ ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА НАРУЖНЫХ СТЕН

4.1 Основные предпосылки расчета и исходные данные

В соответствии с СНиП II-3-79* [2] сопротивление паропроницанию наружной стены Rп (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее требуемого сопротивления паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги в толще ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации - Rп1тр и требуемого сопротивления паропроницанию из условия ограничения накопления влаги в ограждающей конструкции за период года с отрицательными среднемесячными температурами - Rп2тр.

В соответствии с [2] величина Rп1тр рассчитывается по формуле

(ев - Е) × Rпн

Rп1тр = ¾¾¾¾¾¾¾, (4.1)

Е - ен

где ев - расчетная упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па; Е - упругость водяного пара в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, Па; ен - средняя упругость водяного пара наружного воздуха за годовой период, Па; Rпн - сопротивление паропроницанию части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью конструкции и плоскостью возможной конденсации, м2×ч×Па/мг.

В соответствии с [2] величина Rп2тр рассчитывается по формуле

0,0024 × zo × (ев - Еo)

Rп2тр = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾, (4.2)

gw × dw × Dwср + h

где zo - продолжительность периода влагонакопления, сут.; Еo - упругость водяного пара в плоскости возможной конденсации при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, Па; gw - плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3; dw - толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м; Dwср - предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале увлажняемого слоя за период влагонакопления, %; h - величина, определяемая по формуле

0,0024 × zo × (Еo - ен.о)

h = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾, (4.3)

Rпн

где ен.о - средняя упругость водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, Па.

Поскольку в СНиП 23-01-99 [4] данные, необходимые для расчета ен.о и ен даны некорректно (например, среднемесячное парциальное давление января месяца для Омска равно ен=140 Па, а среднемесячная температура января составит text= -19°С, тогда в соответствии с приложением Л СП 23-101-2000 [3] получим значение максимальной упругости водяного пара Ен=113 Па. Влажность наружного воздуха jн будет равна jн= ен/Ен=100·140/113=124%, что в принципе невозможно), то определение средней упругости водяного пара наружного воздуха за годовой период, а также средней упругости водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами выполнено на основании данных по средней месячной относительной влажности наружного воздуха, представленных в СНиП II-А.6-72.

При этом средняя относительная влажность наружного воздуха за год определялась по формуле

1

jнср.год = ¾× å jнср.мес ,

12

а средняя упругость водяного пара наружного воздуха - соответственно:

jнср.год × Е

ен = ¾¾¾¾.

100%

В соответствии с рекомендациями [2,3] в многослойных ограждающих конструкциях с эффективным утеплителем плоскость возможной конденсации совпадает с наружной поверхностью утеплителя, то есть для рассматриваемой конструкции стены - с наружной поверхностью пенополистирола (рис.4.1).

Рис.4.1 Расположение плоскости возможной конденсации

4.2 Результаты расчета влажностного режима наружной стены

При расчетной температуре внутреннего воздуха tвр = +20 оС и относительной влажности внутреннего воздуха jвр = 55% [2] величина максимальной упругости водяного пара внутреннего воздуха составит Ев =2338 Па [3], а величина расчетной упругости водяного пара внутреннего воздуха ев = 0,55 × 2338 =1286 Па.

Общее сопротивление теплопередаче наружной стены (по глади) равно:

1 0,02 0,38 0,14 0,12 1

Ro,wr = ¾¾ + ¾¾ + ¾¾ + ¾¾ + ¾¾ _+ ¾¾ _= 4,3 м2×оС/Вт.

8,7 0,76 0,7 0,041 0,76 23

Продолжительность сезонов (зима, весна-осень, лето) и среднесезонные температуры для р.п Муромцево приняты как для г. Тары, ближайшего населенного пункта, который указан в СНиП 23-01-99

- зимний - tср = -15,26 оС (янв. tср= -19,9 оС, февр. tср= -18,0 оС; март tср = -11,4 оС; нояб. tср= -9,8 оС; дек. tср= -17,2 оС);

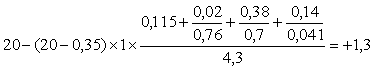

- весенне-осенний - tср = +0,35 оС (апр. tср=─0,1 оС, окт. tср=+0,8 оС);

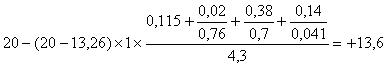

- летний - tср = +13,26 оС (май tср=+9,1 оС, июнь tср=+15,5 оС; июль tср = +17,7 оС; авг. tср=+14,8 оС; сент. tср=+9,2 оС).

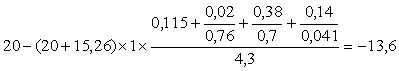

Определим значение температур в плоскости возможной конденсации для каждого периода:

t1 = °С;

°С;

t2 = °С;

°С;

t3 = °С.

°С.

Соответственно упругость водяного пара в этой плоскости составит согласно [3]: Е1 = 188 Па, Е2 = 671 Па, Е3 = 1557 Па.

Определяем упругость водяного пара в плоскости возможной конденсации за годовой период:

1

Е = ¾¾ (188 × 5 + 671 × 2 + 1557 × 5 ) = 839 Па.

12

Сопротивление части стены, расположенной за плоскостью возможной конденсации

0,12

RПН = ¾¾ =1,09 (м2·ч·Па/мг)

0,11

Средняя температура наружного воздуха за год tнср.год = -0,8 оС [2], при этом Енср.год = 573 Па [3].

Средняя относительная влажность наружного воздуха за год [4]:

jнср.год= 1/12(81+79+79+74+61+65+74+78+79+82+82)=76%.

Определим величину средней упругости водяного пара наружного воздуха за годовой период:

jнср.год Е 76 × 537

ен = ¾¾¾¾= ¾¾¾¾ = 435 Па.

100% 100%

Определяем требуемое сопротивление паропроницан

|

(1286-839)·1,09

Rп1тр= ¾¾¾¾¾¾ =1,21 (м2·ч·Па/мг).

839-435

Рассчитываем сопротивление паропроницанию части стены, расположенной между внутренней поверхностью и плоскостью возможной конденсации Rпв

0,02 0,38 0,14

Rпв= ¾¾ + ¾¾ + ¾¾ =6,48 (м2·ч·Па/мг).

0,09 0,11 0,05

Rпв=6,48>Rп1тр=1,21 (м2·ч·Па/мг).

По [2] определяем продолжительность в сутках периода влагонакопления, принимаемого равным периоду с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха - zо = 181 сут. При этом среднюю температуру наружного воздуха месяцев с отрицательными температурами принимаем равной:

(119,9-18,0-11,4-9,8-17,2)

tн.о= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = -15,26ºС.

5

Температура в плоскости возможной конденсации t1=-13,6 °С. Соответственно Ео=188 Па [3].

Средняя относительная влажность за зимний период по [4]:

(81+79+79+82+82)

jн.о= ¾¾¾¾¾¾¾¾ = 80,6%.

5

Соответственно Ен.о=162 Па [3].

Средняя упругость водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами составит:

162·80,6

ен.о= ¾¾¾¾ = 131 (Па).

100

Определим величину h:

0,0024·181·(188-131)

h = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 22,7.

1,09

По табл.14* [2] находим для пенополистирола Dwср=25 %. Рассчитываем величину Rп2тр, принимая равным gw = 40 кг/м3; dw = 0,14 м

0,0024·181·(1286-188)

Rп2тр = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 2,93 (м2×ч×Па/мг).

40·0,14·25+22,7

Так как Rпв = 6,48 > Rп2тр = 2,93 м2×ч×Па/мг, следовательно требования СНиП II-3-79* [2] выполняются и устройство дополнительной пароизоляции не требуется.

5. Анализ структуры теплопотерь проектируемого здания и оценка эффективности реализации отдельных энергосберегающих мероприятий

5.1 Расчет теплоэнергетических параметров

Общая информация о проекте.

Проектируемое здание –жилое, малоэтажное (двухэтажный жилой дом с использованием конструкций недостроенного детского сада на 140 мест). Ориентация главного фасада – юго-запад. Подвал «теплый» (температура подвала +2 оС). Чердак «холодный» (температура чердака -40,0 оС). Район строительства – р.п. Муромцево.

Расчетные условия.

1. Расчетная температура наружного воздуха text = -40оС;

2. Расчетная температура внутреннего воздуха здания tint = 20оС;

3. Расчетная температура «теплого» подвала tс =+2 оС;

4. Расчетная температура «холодного» чердака tf =-40 оС;

5. Средняя температура отопительного периода textav = - 8,8оС;

6. Продолжительность отопительного периода zht = 234 сут;

7. Градусо-сутки отопительного периода Dd = 6739 оС×сут.

Краткая характеристика объемно-планировочного решения здания.

8. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания составляет: Aesum = 2149,2 м2 в том числе:

-наружных стен выше уровня земли: Aw (СВ) = 271,2 м2; Aw (СЗ) = 74,01 м2; Aw (ЮВ) = 74,01 м2; Aw(ЮЗ) = 283,0 м2;

- окон, выходящих непосредственно на улицу: AF (СВ) =49,92 м2; AF (СЗ) = 0 м2; AF (ЮВ) = 0 м2; AF(ЮЗ) = 42,88 м2;

- окон, выходящих на остекленную лоджию: AF (СВ) = 31,56 м2; AF (СЗ) = 3,44 м2; AF (ЮВ) = 3,44 м2; AF(ЮЗ) = 28,88 м2;

- входных дверей – Aed = 5,76 м2;

- чердачного перекрытия «холодного» чердака – Aс = 640,56 м2;

- перекрытие над подвалом – Af = 640,56 м2.

9. Площадь отапливаемых помещений – Ah 1258,02 м2.

10. Площадь жилых помещений и кухонь – Al = 738,4 м2.

11. Площадь жилых помещений – Ar = 553,6 м2.

12. Отапливаемый объем здания – Vh = 3689,05 м3.

13. Коэффициент остекления фасада – p = 160,12/868,1 = 0,18.

14. Показатель компактности здания kedes = 2149,2/3689,05 = 0,58.

Сопоставляем полученное значение с рекомендуемым:

kereq =0,61 > kedes = 0,58.

Энергетические показатели

15. Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений Ror, (м2×°С)/Вт, должно приниматься не ниже требуемых значений Rоreq , рассчитанных в соответствии с СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» по санитарно-гигиеническим и комфортным условиям:

- стен Rwreq = 1,72 м2×°С / Вт;

- окон и балконных дверей RFreq = 0,61 м2×°С / Вт;

- чердачное перекрытие Rсreq = 2,07 м2×°С / Вт;

- перекрытие подвала «теплый» подвал Rfreq = 1,03 м2×°С / Вт;

- входных дверей Redreq =1,2 м2×°С / Вт.

В рассматриваемом здании приняты проектные показатели:

- для стен здания выше уровня земли - Rwr = 3,99 м2×°С / Вт;

- для окон - RFr = 0,61 м2×°С / Вт;

- для окон, выходящих на остекленную лоджию - RFr = 0,76 м2×°С / Вт;

- для перекрытий «холодного» чердака – Rcr = 5,46 м2×°С/Вт;

- для перекрытий «теплого» подвала Rfreq = 1,79 м2×°С / Вт;

- для входных дверей Redr = 1,2 м2×°С / Вт;

16. Рассчитываем требуемый воздухообмен здания - из расчета обеспечения 3 м3/ч на 1 м2 площади пола жилых комнат (СНиП 2.08.01-89*), принимая продолжительность работы естественной вентиляции 24 часа в сутки:

Lides= 3·553,6 = 1660,8 м3/ч.

Теплоэнергетические показатели

17. Общие теплопотери через ограждающие конструкции здания за отопительный период Qh , в частности:

- через наружные стены здания выше уровня земли (с учетом добавок на ориентацию)

Qh,wdes = 0,0036×1·(271,2·1,1+74,01·1,1+74,01·1,05+283,0·1,0)×(20+40)/3,99 = 40,08 МДж/ч;

- через окна (с учетом добавок на ориентацию)

Qh,Fdes=0,0036×1·(49,92·1,1+0·1,1+0·1,05+42,88·1,0)×(20+37)/0,61+0,0036×1·(31,56·1,1+3,44·1,1+3,44·1,05+28,88·1,0)×(20+40)/0,76= 54,80 МДж/ч;

- через чердачное перекрытие «холодного» чердака (с учетом коэффициента соприкосновения с наружным воздухом n = 0,9)

Qh,сdes = 0,0036× 640,56 ×(20+40)×0,9 /5,46 = 22,81 МДж/ч;

- через входные двери (с учетом добавки b=0,27H)

Qh,eqdes = 0,0036×1·5,76·2,98·(20+40)/1,2 = 3,09 МДж/ч;

- через перекрытие над подвалом, с учетом коэффициента n= (20-2)/(20-(-40))=0,3.

Qh,fdes = 0,0036× 640,56×(20+40)×0,3/1,79 = 23,19 МДж/ч;

Общие теплопотери через ограждающие конструкции здания за отопительный период Qh,I определяем:

- через наружные стены здания выше уровня земли

Qh,w = 40,08·6739·24/(20+40) = 108054 МДж/год;

- через окна (с учетом добавок на ориентацию)

Qh,F = 54,80·6739·24/(20+40) = 147736 МДж/год;

- через чердачное перекрытие «холодного» чердака

Qh,с = 22,81·6739·24/(20+40) = 61480 МДж/год;

- через входные двери

Qh,eq = 3,09·6739·24/(20+40) = 8334 МДж/год;

- через перекрытие над подвалом

Qh,f = 23,19·6739·24/(20+40) = 62510 МДж/год;

Общие теплопотери через ограждающие конструкции здания за отопительный период составят:

Qh = 108054+147736+61480+8334+62510 = 388113 МДж/год.

18. Расчетные затраты теплоты на подогрев приточного вентиляционного воздуха:

Qides=1·3·553,6·(20+40)·(353/(273+8,8))·0,001 = 124,8 МДж/ч.

Затраты теплоты на подогрев приточного вентиляционного воздуха за отопительный период:

Qi= 124,8·6739·24/(20+40) = 336489 МДж/год.

19. Расчетные бытовые теплопоступления в здание (из расчета 10 Вт на 1 м2 площади пола жилых комнат и кухонь):

Qintdes = 0,0036·10·738,4 = 26,58 МДж/ч.

Общие бытовые теплопоступления в здание за отопительный период:

Qint = 26,58·234·24 = 149287 МДж/год.

20. Теплопоступления в здание через окна от солнечной радиации за отопительный период Qs, МДж, определяются по формуле, принимая для окон, выходящих на север-восток I= 965 МДж/(м2·год), на северо-запад I= 965 МДж/(м2·год), на юго-восток I= 1901 МДж/(м2·год), на юго-запад I= 1901 МДж/(м2·год); τF=0,5; kF = 0,76.

Qs = 0,5 × 0,76 × (81,48·965+3,44·965+3,44·1901+71,76·1901) = 85463 МДж/год.

21. Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период Qhy определяем с учетом ν= 0,8 и ζ= 0,85 (в однотрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе в здание).

Qhy = 388113 +336489-(149287+85463)·0,8·0,85 = 564972 МДж/год.

22. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период qhdes определяется:

qhdes = 564972/1258,02 = 449,1 МДж/(м2· год).

Сопоставление с нормативными требованиями.

23. Нормативный удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период qhreq = 680 МДж/(м2· год).

24. Сопоставляем значения расчетного qhdes и нормативного qhreq удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания. Так как qhdes = 449,1 МДж/(м2· год)< qhreq = 680,0 МДж/(м2· год), считаем, что уровень теплозащитных качеств ограждающих конструкций достаточен.

5.2 Анализ структуры теплопотерь проектируемого здания и оценка эффективности реализации отдельных энергосберегающих мероприятий

Стуктура теплопотерь через ограждающие конструкции проектируемого здания представлена на рис.4.1.1 и рис.4.1.2.

Анализ величины теплопотерь показывает, что основную долю в теплопотерях здания составляют наружные стены и окна.

В табл.4.1.1 и на рис.4.1.3 представлены результаты расчета удельного теплопотребления проектируемого здания в зависимости от величины приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен при различной эффективности авторегулирования системы отопления.

Анализ результатов расчетов позволил сделать следующие выводы:

1. Повышение приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен позволяет снизить расчетное удельное теплопотребление проектируемого здания, однако эффективность такого повышения относительно невелика. Так, при увеличении приведенного сопротивления теплопередаче стены с 1,72 до 2,40 м2×°С/Вт, удельный годовой расход тепла qhdes (при ζ=0,5) уменьшается с 614,7 МДж/(м2×год) до 558,2 МДж/(м2×год), то есть на 9,2%. Дальнейшее повышение сопротивления теплопередаче стен – с 2,40 до 3,99 м2×°С/Вт обеспечивает сокращение qhdes - с 558,2 МДж/(м2×год) до 501,3 МДж/(м2×год), то есть на 10,1%, дальнейшее повышение Rо,wr до 4,2 м2×°С/Вт - обеспечивает сокращение qhdes - с 501,3 МДж/(м2×год) до 497,1 МДж/(м2×год), то есть на 0,9%. Снижение влияния теплозащитных качеств наружных стен на удельное теплопотребление проектируемого здания обусловлено сокращением доли потерь тепла через наружные стены в общем тепловом балансе здания.

2. Гораздо больший эффект может быть достигнут за счет регулирования подачи тепла от системы отопления – при устройстве систем отопления с термостатирующими кранами, с вертикальной однотрубной разводкой трубопровода системы отопления и авторегулированием на вводе в здание. Так при сохранении теплозащитных качеств наружных стен проектируемого здания на уровне 3,99 м2×°С/Вт, но при устройстве однотрубной системы отопления с поквартирным учетом тепловой энергии и без центрального авторегулирования (ζ=0,85) удельный расход тепловой энергии составит qhdes = 449,1 МДж/(м2×год). То есть при использовании более эффективной системы отопления могут быть достигнуты практически те же показатели, что и при повышении теплозащитных качеств наружных стен.

|

||

| НОВОСТИ |  |

|

|

||

| ВХОД |  |

|

|

|||||

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |

||

При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |

||