Реферат: Тросовые системы в космосе

Реферат: Тросовые системы в космосе

НВК №166 с лицеем “ВЕРТИКАЛЬ”

РЕФЕРАТ

на тему

ТРОСОВЫЕ СИСТЕМЫ В КОСМОСЕ

Выполнил Денисов Егор

Харьков 2001

ЧТО ТАКОЕ ТРОСОВАЯ СИСТЕМА

Космическая тросовая

система - это комплекс искусственных космических объектов (спутников,

кораблей, грузов), соединённых длинными тонкими гибкими элементами (тросами,

кабелями, шлангами), совершающий орбитальный полет. В наиболее простом виде

-это связка двух космических аппаратов, соединенных тросом длиной в десятки

или даже сотни километров. Сложные тросовые системы могут иметь много

космических объектов, соединенных тросами в форме замкнутых колец, древовидных

образований, объемных многогранников. Космические тросовые системы - новые,

нетрадиционные структуры, создаваемые человеком в космосе, - позволяют

выполнять задачи, которые невозможно, нецелесообразно или неэкономично решать

с помощью существующих средств космической техники.

Тросовые системы отличаются тремя основными

особенностями от космических аппаратов традиционного типа. Первая - большая

протяженность, обеспечивающая устойчивое вертикальное положение системы на

орбите, причем на концах системы создается малая искусственная тяжесть.

Соединенные тросом аппараты имеют недостаток или избыток орбитальной скорости,

а их движение выполняется с одним периодом обращения на разных высотах. Вторая

особенность - гибко изменяемая конфигурация, возможность изменения длины

тросов путем их выпуска и втягивания.

Это позволяет регулировать взаимное положение и

ориентацию аппаратов, присоединять и отцеплять другие объекты от тросов,

передвигать по ним грузы. Третье отличие - активное взаимодействие

электропроводного троса с внешней средой, в первую очередь, с магнитным полем

и ионосферой Земли, обеспечивающее функционирование системы в генераторном,

двигательном, электропередающем и излучательном режимах.

В зависимости от того, какая из этих особенностей преобладает у данной

тросовой системы, какое свойство используется при эксплуатации, проекты таких

систем можно разделить на три типа. У "статических" систем в

процессе эксплуатации количество и длины тросов, количество и массы объектов,

их взаимное положение и ориентация остаются постоянными. Ко второму типу

относятся "динамические" системы, существенно изменяющие количество

и длину тросов, количество и массу объектов, их взаимное положение и

ориентацию. "Электромагнитные" системы снабжены электропроводными

изолированными тросами с плазменными контакторами на концах и активно взаимодействуют

с магнитным полем и ионосферой Земли.

Существует много различных проектов тросовых

систем и способов их практического применения в космосе. Несколько лет назад

нами была предложена классификация способов применения тросовых систем на низких

околоземных орбитах по 3-м уровням: по типу используемой тросовой системы, по

виду решаемой технической задачи и по конкретной реализации способа. База

данных включает в себя около сотни известных способов и их возможных модификаций.

Статические тросовые системы могут использоваться в исследованиях

дальнего космоса, околоземного пространства, атмосферы и поверхности Земли с

помощью протяженных измерительных систем (например, интерферометров с очень

большой базой, равной длине троса), датчиков геофизических полей, разнесенных

или распределенных вдоль троса и опускаемых на тросе на низкие высоты

атмосферных зондов. На космических аппаратах в составе таких систем можно

проводить различные эксперименты и технические операции (медико-биологические

исследования, производство веществ и материалов, выращивание растений) в

специфических условиях микрогравитации (от тысячных до десятых долей g) и отсутствия собственной внешней атмосферы вокруг аппаратов.

Используя архитектурный принцип построения тросовых систем, в космосе можно будет

создавать сложные сооружения больших размеров, например, космические

электростанции, поселения, заводы, оранжереи.

Динамические тросовые системы могут использоваться

для выполнения орбитальных маневров космических аппаратов без затрат топлива

- либо путем отведения аппарата на тросе с последующей его отцепкой, либо

захватом и подтягиванием аппарата тросом. Например, если от орбитальной

станции отвести вниз на тросе длиной около 50 км грузовой корабль и затем отделить

его, корабль сойдет с орбиты и упадет на Землю, а станция повысит свою орбиту,

не затрачивая на это ни капли топлива. На лифтах, движущихся по тросам,

предполагается перемещать грузы и экипажи, а используя поворотную штангу с

выходящим с конца тросом, ориентировать в пространстве висящий на тросе аппарат.

Электромагнитные тросовые системы могут вырабатывать за счет использования

части кинетической энергии орбитального движения системы электроэнергию мощностью

до 1 МВт. Электроэнергией, получаемой от бортового генератора, можно

поддерживать или медленно повышать высоту орбиты тросовой системы без затрат

топлива. Используя некоторые электродинамические эффекты, возможно с минимальными

потерями передавать электроэнергию по длинному тросу между разнесенными

космическими аппаратами. Трос в качестве передающей антенны позволяет осуществлять

эффективное излучение радиоволн низкочастотных диапазонов - этот принцип

найдет применение в глобальных системах космической связи.

Пожалуй, не существует такой области космической

деятельности, где тросовые системы не могли бы найти эффективного применения.

Более того, некоторые операции в космосе могут выполняться только при их использовании.

Внедрение

технологии таких систем способно изменить весь облик будущих космических

средств.

ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ ИДЕИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Российские ученые заложили основы концепции

тросовых систем как одного из перспективных направлений развития космической

техники.

Впервые такие системы и способы их применения в

космосе были описаны в 1895 г. К.Э. Циолковским в "Грезах о Земле и

небе". Для создания искусственной тяжести К.Э. Циолковский предложил

использовать вращающуюся связку обитаемой станции и балластной массы,

соединенных цепью длиной 500 м, а для перемещения грузов в космосе - цепочку,

выпускаемую и втягиваемую лебедкой.

В 1910 г. Ф.А. Цандер

выдвинул проект "космического лифта" с 60 000-км тросом, протянутым

с поверхности Луны к Земле. Под действием гравитационных и центробежных сил

такой трос будет постоянно натянут, и по нему, как по канатной дороге, можно

транспортировать грузы.

В 20-30-е гг. идеи К.Э. Циолковского нашли отражение в проектах вращающейся

тросовой космической станции Ю.В. Кондратюка и в фантастических романах А.

Беляева "Звезда КЭЦ" и "Прыжок в ничто". Идеи Ф.А. Цандера

о космическом лифте были развиты в 60-70-е гг. в работах Ю.Н. Арцутанова,

предложившего проект троса, протянутого с поверхности Земли на геостационарную

орбиту и в проекте тросового "космического ожерелья Земли" Г.Г.

Полякова.

В 1965 г. в РКК "Энергия" (бывшая ЦКБМ) под руководством С.П.

Королева началась подготовка к первому в мире космическому эксперименту с

тросовой системой. Разработанный проект "Союз-ИТ" предусматривал

создание искусственной тяжести на космическом корабле "Союз",

соединённом километровым стальным тросом с последней ступенью

ракеты-носителя, путем приведения этой связки во вращение. Но после кончины

С.П. Королева проект был закрыт, и работы по тросовым системам в РКК

"Энергия" возобновились только через 20 лет.

Таким образом, в середине 60-х гг. наша страна лидировала по работам в

области космических тросовых систем. Для дальнейшего развития этих работ имелись

все предпосылки и условия. Однако в последующие годы из-за отсутствия

заинтересованности руководства в продолжении этих разработок инициатива была

перехвачена специалистами США.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИДЕИ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Начало работ в области тросовых систем за рубежом

связано с именем итальянского ученого Дж. Коломбо, разработавшего в 60-70-х

гг. (совместно с работавшим в США итальянским специалистом М. Гросси) многочисленные

проекты их практического применения в космосе и активно выступавшего за

развитие такого направления. В частности, ими выдвинуты идеи электромагнитной

тросовой системы и привязного атмосферного зонда, нашедшие в 90-х гг.

практическое воплощение в итало-американских проектах "TSS-1" и TSS-2".

Реализации проектов "TSS" способствовала поддержка директора одного из

подразделений NASA И. Беки, организовавшего в 1983 г. первую

рабочую встречу специалистов по этой проблеме. После этого состоялись

международные конференции по проблемам космических тросовых систем,

проходившие в 1986 г. в Арлингтоне (США), в 1987 г. в Венеции, в 1989 г. в

Сан-Франциско и в 1995 г. в Вашингтоне. На последней конференции выступили

специалисты из США, Канады, Италии, Германии, Испании, Франции, Австрии,

Японии и Китая.

В конце 1966 г. были проведены два американских эксперимента на пилотируемых

кораблях "Джемини" - они соединялись 30-м синтетическими лентами с

ракетной ступенью "Аджена". В первом эксперименте связка

космических объектов вращалась вокруг общего центра масс, а во втором - в

устойчивом вертикальном положении.

В рамках американо-японской программы в 1980-85 гг. были осуществлены

четыре запуска на высоту 328 км зондирующих ракет. В ходе полета полезный груз

удалялся на электропроводном тросе на 400 м (серия экспериментов "CHARGE"). В первых двух экспериментах тросы удалось выпустить

только на длину 30 м и 65 м. В двух последних - тросы были выпущены полностью,

что позволило выполнить исследования электродинамики тросовой системы.

Итало-американский эксперимент “TSS-1” был

проведен в 1992 г. Предполагалось отвести от корабля "Атлантис"

итальянский привязной спутник на электропроводном тросе длиной 20 км и выполнить

электродинамические и радиофизические исследования. Привязной спутник

разрабатывала итальянская фирма "Aeritalia" (Alenia Spazio), а привязную систему - американская фирма "Martin Marietta". Вследствие зажима троса в лебедке его удалось

выпустить всего на 265 м, после чего трос был втянут обратно.

В феврале 1996 г. в ходе полета корабля "Спейс Шаттл" сделана

попытка повторить такой эксперимент (TSS-R). Теперь трос размотали

почти на всю длину, однако он неожиданно оборвался ("пережегся")

из-за короткого замыкания, вероятная причина -механическое повреждение

изоляции. Из-за аварии дорогостоящий итальянский спутник вместе с тросом

ушел на другую орбиту и был потерян. Тем не менее, в экспериментах серии “TSS” была проведена часть запланированных

электродинамических исследований, в частности, в эксперименте TSS-1R" в тросе был достигнут ток силой 0,5 А. Еще два

американских

эксперимента "SEDS-1" и "SEDS-2" выполнены в

1993-94 гг. От последней ступени ракеты-носителя "Дельта-2"

отводились полезные грузы на тросах длиной 20 км, выпускаемых с помощью

катушек, разработанных американским специалистом Дж. Кэрроллом.

В первом эксперименте отрабатывался безрасходный спуск груза с орбиты,

а во втором - развертывание тросовой системы в вертикальное положение. В

1993 г. также с использованием ракеты "Дельта-2" проведен эксперимент "PMG" с электропроводным тросом длиной 500 м,

позволивший исследовать некоторые эффекты электродинамики данной системы.

Канадские эксперименты "OEDIPUS-A" и "OEDIPUS-C" с тросами длиной 1 км проведены в 1989 и 1995

гг. В мае 1996 г. состоялся запуск двух американских аппаратов морской разведки

с тросом длиной 4 км (эксперимент "TIPS"). Программой

длительного полета предполагается исследовать стойкость троса к воздействию

метеорных частиц.

После проведения экспериментов "TSS-1" и

"TSS-1R" (затраты составили почти миллиард долларов) пересмотрена

программа работ США в области тросовых систем. Планировавшийся эксперимент "TSS-2" с атмосферным зондом, опускаемым вниз с

корабля "Спейс Шаттл" на 100-км тросе, был отменен. А другие

эксперименты в

космосе вначале были ограничены проектами, не превышающими по стоимости

10 млн. долларов, а затем вообще прекращены. В расписании полетов кораблей

"Спейс Шаттл" до конца 2003 г. эксперименты с тросовыми системами

не предусмотрены.

РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ И ПРОГРАММЫ

В России были созданы научные школы, занимающиеся

теоретическими исследованиями космических тросовых систем. С конца 60-х гг.

эти исследования велись, главным образом, в Институте прикладной

математики (ИПМ) АН СССР такими крупными учеными, как В.В. Белецкий, В,А.

Сарычев, Е.М. Левин (ныне работающие за рубежом).Исследования механики

тросовых систем давно ведутся в Московском государственном авиационно-технологическом

университете (МГАТУ, бывший МАТИ) под руководством В.А. Иванова и Ю.С.

Ситарского. В последние годы подобные исследования начаты в Московском авиационном

институте, Московском государственном техническом университете им. Н.Э.

Баумана, Военной инженерной космической академии им. Н.А. Можайского.

Изучением электродинамики и радиофизики тросовых систем занимаются в ЦНИИ

машиностроения, Институте радиотехники и электроники РАН, Московском физико-техническом

институте.

В последние годы в НПО машиностроения совместно

с Институтом земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн

разрабатывался проект эксперимента на станции "Алмаз", где

предполагалось отвести на тросе платформу с аппаратурой для геофизических

исследований. В НПО им. С.А. Лавочкина разрабатываются проекты марсианского

тросового пенетратора на базе межпланетной станции "Фобос" и

тросовой системы для обслуживания орбитальной станции на базе спутника

"Прогноз". Институтом космических исследований РАН предложен проект

тросовой системы в форме тетраэдра для исследования электрических и магнитных

полей в околоземном пространстве. В Московском техническом университете связи

и информатики ведутся исследования систем с "бегущими" тросами.

В последнее время проводится работа по тросовым

системам с участием иностранных специалистов. В Самарском авиационном

институте и Центральном специальном конструкторском бюро (ЦСКБ) совместно с

немецкими фирмами ведется разработка проекта эксперимента с привязной

капсулой

"Rapunzel" на спутнике

"Фотон". В ЦНИИМаш по гранту NASA

разработан проект двойной электродинамической тросовой системы ТЭДОС на

корабле "Прогресс-М".

В РКК "Энергия" во взаимодействии с европейскими специалистами

разрабатывается проект возвращения баллистических капсул и грузовых кораблей с

пилотируемой станции при помощи длинных тросов. В 1994 г. в сотрудничестве с

немецкой фирмой

"Kayser Threde" был создан

проект совместного эксперимента "Tpoc-Rapunzel", затем

по заказу Европейского космического агентства (ESA)

прорабатывался эксперимент тросового спуска капсулы "Радуга".

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРОСОВЫХ СИСТЕМ

В РКК "Энергия" активные работы по

космическим тросовым системам возобновились в 1987 г. Они были направлены на

освоение и применение таких систем в рамках пилотируемых космических станций.

Разработанная концепция развития отечественных работ в этой области

предусматривает следующее. На первом этапе - проведение на орбитальных

станциях серии космических экспериментов с тросовыми системами

"Трос-1", "Трос-1 А", "Вулкан" и 'Трос-2".

В перспективе - создание и опытная эксплуатация на новой орбитальной станции

тросовых систем транспортного, энергетического и исследовательского

назначения. В отдаленном будущем предполагается создание орбитального

пилотируемого комплекса с многофункциональным использованием технологий

тросовых систем.

Космический эксперимент "Трос-1" -

оригинальная отечественная разработка, выполняемая в РКК "Энергия"

с 1989 г. Эксперимент предусматривает исследование механики развертывания,

полет и разделение тросовой системы с отработкой безрасходного

орбитального маневра. В программе "Трос-1" предполагалось создать на

орбите тросовую систему, состоящую из станции "Мир" и корабля

"Прогресс-М", соединённых 20-км тросом из синтетического волокна. В

течение недели система совершит орбитальный полет, после чего будет осуществлено

ее разделение. При этом корабль перейдет на более низкую орбиту, а станция

увеличит высоту орбиты (такой маневр сэкономит около 150 кг топлива).

Эксперимент 'Трос-1 А" по своему замыслу аналогичен Трос-1 " и

отличается от него увеличением длины троса до 50 км. Применение троса такой

длины позволит без затрат топлива осуществить спуск грузового корабля с

орбиты и его затопление в заданном районе Тихого океана. При этом орбитальная

станция повысит высоту орбиты почти на 10 км, а экономия топлива составит до

400 кг.

В следующем эксперименте "Вулкан" предполагается развернуть

на орбите модельный аналог электродинамической тросовой системы: из грузового

корабля будет выдвигаться 100-м штанга с приборным контейнером на конце.

Размещенная на корабле и в контейнере электронная аппаратура с плазменными

контакторами сможет выполнить исследования электродинамических характеристик

системы и различных явлений в магнитном поле Земли и ионосферной плазме.

Кроме того, на борту орбитальной станции и на специально развертываемых наземных

пунктах планируется принимать и анализировать излучаемые сверхнизкочастотные

радиосигналы. В ходе 20-суточного полета пройдет отработка функционирования в

генераторном, двигательном, элект-ропередающем и излуча-тельном режимах, а

также управления ориентацией на орбите.

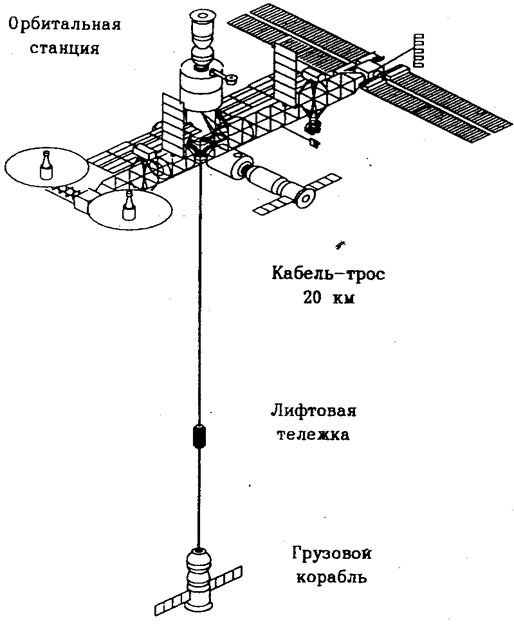

Заключительный эксперимент "Трос-2" задуман как комплекс

всесторонних исследований механики, электродинамики и радиофизики орбитальной

тросовой системы, состоящей из орбитальной станции и грузового корабля,

соединенных 20-км кабелем, по которому движется лифтовая тележка. Размещенная

на станции, корабле и тележке аппаратура позволит осуществить опытную эксплуатацию

системы в различных режимах и провести уточненные исследования ее

динамических и электромагнитных свойств. Орбитальный полет тросовой системы

продлится не менее месяца, после чего, как в экспериментах "Трос-1"

и "Tpoc-1 A", будет проведено ее разделение.

Успешное проведение экспериментов "Трос-1" и "Трос-1

А" то это позволит приступить к созданию и последующей эксплуатации на

орбитальной станции транспортной тросовой системы многократного использования

для спуска с орбиты возвращаемых капсул, отработавших кораблей и модулей,

ферм и панелей. Эта же система применима и для периодического подъема высоты

орбиты станции без затрат топлива. По предварительным проработкам, основой

системы станет включаемый в состав станции специальный модуль. В его состав

войдет лебедка для развертывания 60-км троса, механизм выдвижения и втягивания

100-м фермы и устройство захвата и сброса грузов.

После выполнения экспериментов "Вулкан" и "Трос-2"

предполагается начать разработку штатно эксплуатируемой на станции тросовой

системы. На конце длинного кабеля прикрепят солнечную или ядерную

энергоустановку. Вырабатываемую электроэнергию от установки предполагается

передавать по кабелю на станцию и использовать для энергообеспечения ее

служебных систем и других размещенных на борту приборов. Кроме того, при двигательном

режиме работы системы электрический ток в кабеле, взаимодействуя с магнитным

полем Земли, позволит электродинамически поддерживать или медленно повышать

высоту орбиты станции. Работа в генераторном режиме за счет частичного

снижения орбиты системы даст возможность получать на станция за короткое время

электроэнергию большой мощности.

В будущем как в экспериментах, так и при эксплуатации штатных систем

можно будет проводить различные научные исследования с использованием

возможностей, создаваемых развернутыми тросовыми системами. Большой интерес

представляет изучение проблемы самочувствия и работоспособности экипажа

орбитальной станции, а также поведения животных, роста растений, свойств

твердых тел и жидкостей в условиях микрогравитации. Другой важный аспект -

процесс естественного удаления собственной внешней атмосферы станции при

развертывании тросовой системы. Это позволит получить особо чистый вакуум для

выполнения некоторых исследований в области космической технологии. В полете

тросовых систем можно измерять геофизические поля при помощи разнесенных

датчиков, изучать свойства ионосферы, воздействуя на нее электромагнитным

излучением тросовой антенны, выполнять и другие интересные исследования.

При успешном развитии работ по космическим тросовым системам, вероятно,

в середине XXI в. может быть создана долговременная пилотируемая орбитальная

станция нового поколения. Согласно предварительным проработкам, такая станция

должна представлять собой сложную тросовую систему, состоящую из двух

многоблочных станций, соединенных несколькими тросами, лифта (движущегося по

тросам между станциями) и отводимых на тросах привязных модулей. Конечно,

заглядывать в столь далекое будущее всегда рискованно, однако корпорацией

"Энергия" уже получен патент на орбитальную станцию подобного типа.

КОСМИЧЕСКИЕ ТРОСОВЫЕ СИСТЕМЫ: ВЗГЛЯД ИНЖЕНЕРА И МЕХАНИКА

Что могут тросовые системы в космосе?

Тросовые системы в перспективе могут овладеть

чрезвычайно широким набором "профессий" в космосе. Рассмотрим кратко

схемы, обсуждаемые в литературе.

Как известно, искусственная тяжесть желательна

для длительной работы экипажей в космосе. Для ее создания можно составить

орбитальную станцию из двух отсеков, соединить их тросом и привести во вращение

вокруг центра масс. В таком режиме двигалась связка "Джемини-1 1" с

ракетной ступенью "Аджена". Угловая скорость ее вращения была в 13,5

раза больше орбитальной. Рассматривались и более сложные конструкции, состоящие

из большого числа отсеков, соединенных тросами в многоугольные конфигурации .

Если связка вращается вокруг центра масс

синхронно с орбитальным движением, то при ее ориентации вдоль геоцентрического

радиуса-вектора (т.е. вдоль местной вертикали) возникает режим гравитационной

стабилизации. В таком режиме двигалась связка "Джемини-12" с

ракетной ступенью "Аджена". В этом движении искусственная тяжесть в

отсеках складывается на 1/3 из приращения центробежных сил и на 2/3 из приращения

гравитационных сил, что составляет в сумме ^g=(3*DR/R)g, где DR — вертикальное смещение

относительно центра масс,R — геоцентрический радиус орбиты центра масс. g

— ускорение свободного падения на данной высоте. Искусственная тяжесть,

составляющая даже малые доли g (микротяжесть ^g), позволяет улучшить условия жизни на орбите: избавиться

от плавающих предметов, облегчить обращение с водой и т.д. Условия

микрогравитации благоприятны для перекачки жидкостей на орбите (например,

топлива) из одного резервуара в другой. В условиях невесомости дозаправка

топливом на орбите является сложной технологической проблемой, так как по мере

опорожнения резервуара общая масса жидкости под действием поверхностного

натяжения разбивается на множество капель, собрать которые не так-то просто. В

условиях микрогравитации жидкость будет перетекать из одного резервуара в другой

по простому закону сообщающихся сосудов, который в равной степени справедлив

как для полной тяжести g, так и для

микротяжести g. Представим, что в вертикальной конфигурации один

из отсеков является резервуаром с топливом . Пристыковавшись к этому отсеку,

межорбитальный буксир или орбитальный самолет сможет дозаправиться простейшим

способом, открыв вентиль и использовав перетекание топлива из сосуда с большим

уровнем в сосуд с меньшим уровнем. Минимальная длина троса, которая

обеспечивает уровень микрогравитации, достаточный для преодоления

поверхностного натяжения, составляет для разных видов топлива от 30м до 1,2 км

. Трос может быть достаточно тонким: сечение менее 1 мм^2, погонная масса ~ 1

кг/км. Разнесение отсека с топливом и жилого отсека станции на разные концы

троса повышает также безопасность и работоспособность станции в аварийных

ситуациях.

Страницы: 1, 2

|